Город, из пепла восставший…

26 ноября 1943 года в девять часов вечера двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий Москва салютовала доблестным войскам Белорусского фронта, освободившим первый областной центр Беларуси и важный железнодорожный узел – Гомель. Был сломлен мощный опорный пункт обороны противника. Глазам освободителей предстало печальное зрелище: некогда процветающий город лежал в руинах.

– С перрона железнодорожного вокзала была видна пожарная башня фабрики «8 Марта». Почти все дома на проспекте Ленина оказались разрушены, сохранились отдельные подъезды, за которыми пустота… Как сейчас вижу: идет бабушка в лохмотьях с платком за спиной, набитым вещами. Возвращается в город после освобождения. Идет и боится, жмется к домам. Еще не привыкла, что фашисты больше не хозяйничают в Гомеле. Зрелище, конечно, печальное, – тяжело вздыхая, вспоминает ветеран Гомельской дистанции пути Петр Пчелинцев, отпраздновавший в прошлом году 100-летний юбилей. С 1942-го служил стрелком 73-го полка войск НКВД по охране железных дорог, входившего в состав действующей армии.

Стратегические рельсы

Все силы были брошены на восстановление разрушенного города. Важнейшая задача – возобновить работу железнодорожного узла и в кратчайший срок открыть движение эшелонов к линии фронта для переброски войск, техники и боеприпасов. Гомельский узел имел стратегическое значение для обеспечения наступательных операций 1-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского. Основными коммуникациями были линии Почеп – Гомель – Калинковичи, Бахмач – Гомель – Жлобин, Чернигов – Гомель.

Первыми к восстановлению транспортного хозяйства приступили воины железнодорожных батальонов под командованием Героев Социалистического Труда подполковника Франца Максвитиса и генерал-лейтенанта технической службы Шалвы Жижилашвили, которые прибыли в город вслед за наступающей Красной армией. Активную помощь им оказывали работники транспорта, возвращавшиеся из тыла, и местные жители.

———————————————

Гомельский узел заработал уже на третьи сутки после освобождения города. А на пятый день началось движение поездов по двум важнейшим направлениям – Жлобинскому и Калинковичскому.

———————————————

Хлеб-соль для воинов-освободителей. На переднем плане – генерал Иван Федюнинский, командующий 11-й армией, которая участвовала в освобождении Гомеля

Железнодорожный узел получил колоссальные разрушения. Петр Ильич вспоминает, что от станции Гомель практически ничего не осталось:

– Там, где когда-то лежали пути и стрелки, средства сигнализации и связи – пустое место. Взорван пешеходный мост, лишь частично сохранилось здание вокзала.

То, что уцелело во время бомбежек, фашисты целенаправленно уничтожали при отступлении. Все ценное из города было вывезено. Даже паркет из здания Управления Белорусской железной дороги вынесли полностью, а само здание подожгли.

После войны более 80% жилого фонда Гомеля было разрушено. В уцелевших административных зданиях, которые могли быть использованы под штабы, госпитали, партийные и советские учреждения, отступающий противник оставил мины-ловушки. В том числе в самом высоком на тот момент – Доме Коммуны. В его подвале советские саперы-разведчики обнаружили четыре закопанные огромные мины замедленного действия (МЗД). Взрыватель с часовым механизмом был установлен на предельный срок – 21 сутки. В случае срабатывания снарядов пострадало бы все вокруг в радиусе многих сотен метров. Такие смертельные «подарки» фашисты оставили и в других крупных зданиях, например, в общежитии дистанции пути.

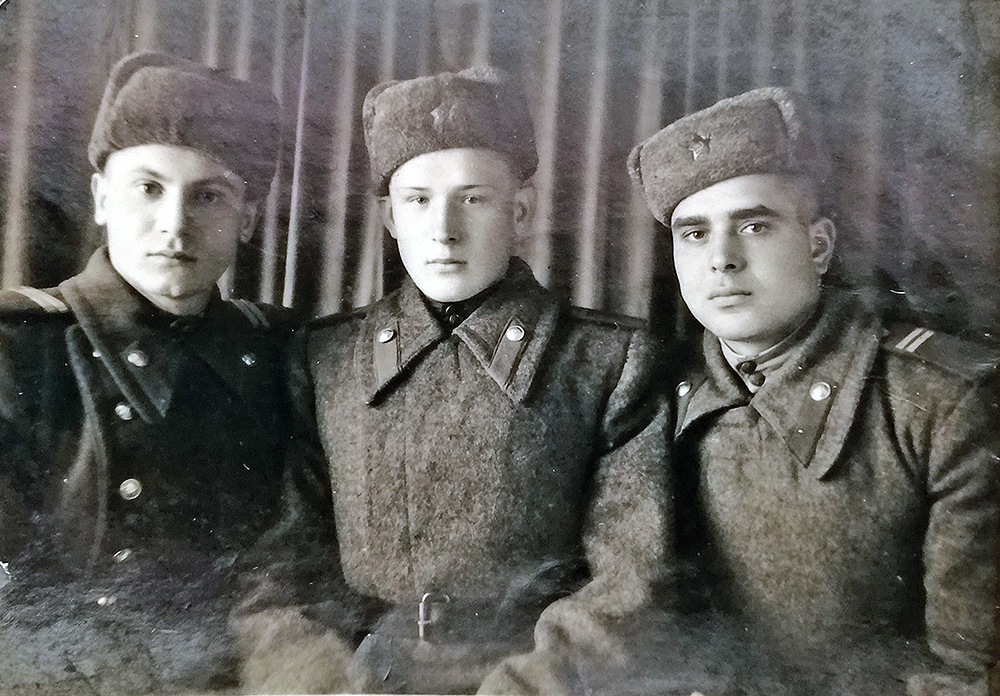

Петр Пчелинцев (справа) с товарищами по службе Иваном Тютюльниковым и Анатолием Веселковым. 1944 год

К сожалению, две МЗД все же сработали. Одна из них – у Кузнечного моста, ведущего в Монастырек (исторический район Гомеля) через железную дорогу. Однако путепровод остался цел, и уже через три часа движение по железнодорожным путям было восстановлено.

Шли грузы к фронту

Гомельские железнодорожники в исключительно сложных условиях осуществляли доставку большого количества воинских грузов и эшелонов с живой силой и техникой для обеспечения наступательных операций. Трудности состояли прежде всего в отдаленности пунктов назначения. Поезда приходилось пропускать по временно восстановленным путям с ограничением скорости движения.

– Как только в ноябре 1943-го освободили Гомель, мы стали отправлять сборные составы. Поезда сопровождали до самой линии фронта, – рассказывает Петр Пчелинцев. – Однажды нам с напарником пришлось охранять два вагона, следовавших из Гомеля до самого Львова, потому что сдать грузы со взрывчаткой было некому ни в Калинковичах, где должны были их получить, ни в Овруче, ни в других точках раздачи. И каждая поездка могла оказаться последней – немецкие самолеты бомбили постоянно.

Так как основной железнодорожный мост через Сож возле Новобелицы был сильно разрушен, а приступить к его восстановлению стало возможным только когда фронт отошел от города, было решено построить 26-километровый обходной путь. Он начинался на перегоне Новобелицкая – Гомель и соединял бахмачское, жлобинское и калинковичское направления. Первые составы шли без захода в узел, в объезд города по уцелевшим мостам через Сож и Ипуть у Кленок. На станции Ипуть организовали оборотное паровозное депо с экипировочным хозяйством. Мост через Сож восстановили в мае 1944 года.

Хозяйство жилищно-ремонтной конторы (дистанция гражданских сооружений) в основном было разрушено, сожжено и разграблено. От дома № 12 по улице Банная Аллея осталась одна коробка, но в подвальном помещении оборудовали столярные мастерские. По мере восстановления на первом этаже организовали прорабский пункт.

Деповской и текущий ремонты грузовых вагонов проводили под открытым небом на станции Гомель-Хозяйственный. Все работы вели вручную. В середине года в вагонном депо закончили восстановление подсобных цехов, и заработал ПТО вагонов. А в июле 1944-го паровозовагоноремонтный завод выпустил из капремонта 14 пассажирских вагонов вместо запланированных 10, в августе – 18 вместо 15.

На прифронтовой узел легла дополнительная нагрузка в связи с увеличением потока грузов в освобожденные районы для налаживания работы предприятий. На станции Гомель накапливался избыток вагонов, ожидающих отправления. Пути и другие железнодорожные устройства, разрушенные врагом, еще не полностью были восстановлены, из-за недостатка выгрузочных фронтов и средств механизации выгрузка шла медленно. Построенные в 1944-м нечетная сортировочная горка и в 1945-м четная позволили в семь раз увеличить перерабатывающую и пропускную способность станции.

«Главное – живы»

Еще в октябре 1943-го в Новобелицу из Унечи переехало и Управление Белорусской железной дороги. Разместилось оно в уцелевшей школе № 5. А в марте 1944 года работники перебрались в Дом Коммуны в Гомеле. Здание, в котором размещалось Управление до войны, было сильно разрушено. Автотранспорта не хватало. Для подвоза стройматериалов проложили путь от старого грузового двора до самой постройки. Ее тупик, по сохранившимся воспоминаниям очевидцев, находился на месте нынешнего вестибюля БелГУТа со стороны улицы Карповича. Строительство закончили только в 1947-м. В 1953 году Управление БЖД переехало в Минск, а в его здании по распоряжению Совета Министров получил прописку Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне БелГУТ).

В Новобелице после освобождения Гомеля жил и ветеран Гомельской дистанции пути Петр Пчелинцев, отпраздновавший в прошлом году 100-летний юбилей. Он служил в 73-м полку войск НКВД по охране железных дорог, входившем в состав действующей армии. Стрелок Пчелинцев в пути следования к линии фронта обеспечивал сохранность перевозимых номенклатурных грузов, оружия, продуктов. Также в его обязанности входила охрана станций, переездов, мостов и других железнодорожных объектов стратегического назначения.

– Вместе с сослуживцами разместились в двухосном вагоне, который в народе называли теплушкой. Спали на деревянных нарах, топили буржуйку. Но на тяжелые бытовые условия тогда внимания обращали мало, главное – живы, – отмечает Петр Ильич. – С донесениями ездил в полк, который располагался в казарме на Ветковской улице. Возил документы в батальон, который стоял на улице Фрунзе возле нынешней теплоэлектростанции.

Были новые разрушения и жертвы Восстановительные работы проводили в сложнейших условиях военного времени. Катастрофически не хватало строительных материалов, топлива, инструментов и людей. На предприятиях и стройках ввели удлиненный рабочий день, открывали школы ФЗО, курсы подготовки кадров и повышения квалификации для внедрения передовых методов работы в железнодорожном хозяйстве.

При этом следует учитывать, что Гомель оставался прифронтовым городом. И до середины июня 1944 года на железнодорожный узел продолжались воздушные налеты люфтваффе. Были новые разрушения и жертвы. Из книги «Станция Гомель: прошлое и настоящее»: «Напоследок бросили зажигательные бомбы с сиренами. Одна упала на край пути станции Гомель-Хозяйственный в районе улицы Профсоюзной и воинского склада и не взорвалась. Дежурный по станции Лукашевич подошел к этому месту. Туда же подбежали два мальчика, живших неподалеку. А через секунду прогремел взрыв. Это было большое горе. Дождаться освобождения и так нелепо погибнуть. Невозможно описать состояние работниц станции – матерей тех мальчишек».

Командующий 1-м Белорусским фронтом Константин Рокоссовский (в центре) с начальником штаба фронта Михаилом Малининым и командующим артиллерией фронта Василием Казаковым в Гомельском парке

В тот день храбро действовал машинист паровозного депо Лозовский. Во время авианалета осколок снаряда пробил тендер его паровоза серии Щ-2327. Но бригада Лозовского быстро ликвидировала течь бака и выехала в товарный парк станции Гомель-Хозяйственный, где полыхали вагоны с топливом. Железнодорожники оперативно цепляли уцелевшие составы и выводили их в безопасную зону.

«Гомель хочет жить, и Гомель будет жить!»

Так написал советский поэт, публицист, военкор Илья Эренбург. Он был очевидцем кровопролитных боев за город на реке Сож и не раз обращался к этой теме в своих статьях. Уже 27 ноября 1943-го в газете «Красная Звезда» вышел его очерк о том, как сражался с фашистской нечистью «растерзанный, замученный, но трижды прекрасный Гомель». А в начале 1944-го он посвятил ему стихи «Мы восстановим тебя, Гомель!». И автор был прав. Гомельчане, хоть и знали, что их домов, возможно, уже нет, все равно торопились вернуться. Жили в землянках, в «коробках» сожженных зданий, целыми семьями ютились в небольших комнатах, без света и отопления, топили самодельные буржуйки, а из подручных средств делали необходимые в быту вещи.

Время было тяжелое, но обретенная свобода придавала сил. После рабочей смены люди выходили на расчистку от завалов улиц и проездов, проводили субботники и воскресники. По примеру жительницы Сталинграда Черкасовой, организовавшей женскую строительную бригаду для восстановления города, супруга начальника станции Гомель Зинаида Азарова и заведующая железнодорожным детсадом Анна Панькова объединили 38 жен рабочих и служащих узла. Помимо очистки территории и двух пассажирских залов железнодорожного вокзала от завалов и мусора женщины оборудовали общежитие для работников, построили порядка двух десятков будок для стрелочников и заготовили кровельное железо. Их трудовой порыв подхватили на других предприятиях. Так, бригады Зайцевой и Третьяковой из дистанции пути разобрали, очистили и сложили в штабеля 23 тыс. штук кирпича, 15 тонн металлолома, вынесли с путей 850 кубометров шлака.

– Город отстраивался, оживал, постепенно возвращался к нормальной жизни, к нам даже Клавдия Шульженко и Леонид Утёсов приезжали с концертами, – вспоминает Петр Пчелинцев.

Показом киноленты «Два бойца» 4 февраля 1944 года в помещении Дворца железнодорожников открылся первый городской кинотеатр. И уже в мае на стадионе «Локомотив» между гомельской командой «Динамо» и футболистами войсковой части состоялся первый послевоенный матч. Поединок закончился со счетом 7:1 в пользу военных.

Все чаще над станцией раздавались паровозные гудки, уходили на запад воинские эшелоны с техникой, боеприпасами и вооружением, приближая освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Силами восстановителей и эксплуатационщиков железные дороги БССР уже к июню 1944 года могли обеспечивать прием до 100 поездов в сутки, а всего в июне для проведения операции «Багратион» было доставлено к фронту 75 тыс. вагонов, что составило 25% всех воинских перевозок сети дорог СССР.

———————————————

Еще шла война, а на освобожденной от врага земле возрождались станции и предприятия, возвращались железнодорожники. Их труд в те тяжелые дни был настоящим подвигом человеческого духа. Так, Анастасия Александровна Барсукова (отмечена знаком «Отличный работник БЖД») до войны работала стрелочником на 358 разъезде Гомельского отделения. Когда освободили город над Сожем, ее направили на станцию:

«Я увидела станцию и мне стало страшно – все вокруг было разбито и разрушено. Путевое хозяйство отсутствовало. Жить приходилось в вагонах, без света, отопления и элементарных удобств. Часто простужались – на улице была зима, но к врачам идти не приходило в голову – нужно было работать и жить. Трудились в две смены, без выходных. После работы ходили разбирать завалы, на отдых времени практически не оставалось. Но в каждом тогда было море энтузиазма, который помог выжить».

В книге «Станция Гомель: прошлое и настоящее» сохранились воспоминания Таисии Даниловны Ананько, которая на станцию пришла в январе 1944 года: «Начальник станции Михаил Азаров и его заместитель Яков Карпекин, возвратившись из эвакуации, дни и ночи проводили на работе, ведь к фронту поступали вооружение, живая сила. Нельзя было допускать задержек, брака. Работали на совесть, все в срок доходило к месту назначения, хотя жизнь была непростой. Долгое время жили без радио и электричества, голодали, одеть, обуть также было нечего. Но ласки и сочувствия хватало не только для людей, но и для животных. Многие старались пригреть и котика, и собачку. Отработав смену в товарной конторе, я шла вместе со всеми на вокзал, который активно строился. Убирали мусор, носили песок, таскали огромные камни! И где только силы брали?! Одновременно со строительством нового здания вокзала укладывали рельсы. Мост через реку Сож был взорван, и на работу нас проводили по понтонному мосту, с обеих сторон которого стояли военные. Глянуть вниз, на реку, было страшно. Многие предпочитали идти далеко в обход по земле, чем по тому мосту».

———————————————

Подготовила Лидия СТАШКЕВИЧ