«Наш паровоз, вперед лети!»

Каждую годовщину Октябрьской революции в Беларуси встречали и встречают торжественно и празднично. Этому событию посвящали крупные достижения, трудовые подвиги, имя революции и ее героев присваивали населенным пунктам, предприятиям, улицам и площадям, сочиняли стихи и песни. Прошло уже 108 лет с того памятного года, и снова есть повод вспомнить, как развивались события, как в Минск 2 ноября 1917 года на помощь большевикам прибыл бронепоезд. По сути, он тогда сыграл такую же роль, как и в Петрограде крейсер «Аврора».

Каждую годовщину Октябрьской революции в Беларуси встречали и встречают торжественно и празднично. Этому событию посвящали крупные достижения, трудовые подвиги, имя революции и ее героев присваивали населенным пунктам, предприятиям, улицам и площадям, сочиняли стихи и песни. Прошло уже 108 лет с того памятного года, и снова есть повод вспомнить, как развивались события, как в Минск 2 ноября 1917 года на помощь большевикам прибыл бронепоезд. По сути, он тогда сыграл такую же роль, как и в Петрограде крейсер «Аврора».

В октябре 1917-го в Беларуси нарастало мощное революционное движение. В перевыборах Советов рабочих и солдатских депутатов активно участвовали железнодорожники. Собрания были массовыми и проходили повсеместно. Активно формировались красногвардейские отряды. Они были созданы в Минске, Орше, в железнодорожных узлах Гомеля, Витебска и других городов.

Боевые отряды на магистрали

В Минске командиром отряда железнодорожников стал Иосиф Петрович Голубев (его имя носит одна из столичных улиц) – большевик, профсоюзный лидер, член Минского Совета. Во все службы были назначены комиссары. В паровозном депо Орша им стал стойкий большевик Григорий Яковлевич Седых. Впоследствии он немало сделал для восстановления и развития белорусского железнодорожного транспорта. Один из гомельских отрядов численностью около 110 человек возглавлял слесарь депо Гомель, член партии Михаил Степанович Можанов. Красногвардейский отряд железнодорожников Витебска насчитывал порядка 100 человек. Они взяли под охрану имущество, следили за порядком на вокзалах и в поездах. Местные труженики всячески препятствовали продвижению воинских эшелонов, задерживали выдачу паровозов, локомотивные и поездные бригады в массовом порядке не являлись на смены. Так они помогали революции.

На помощь большевикам

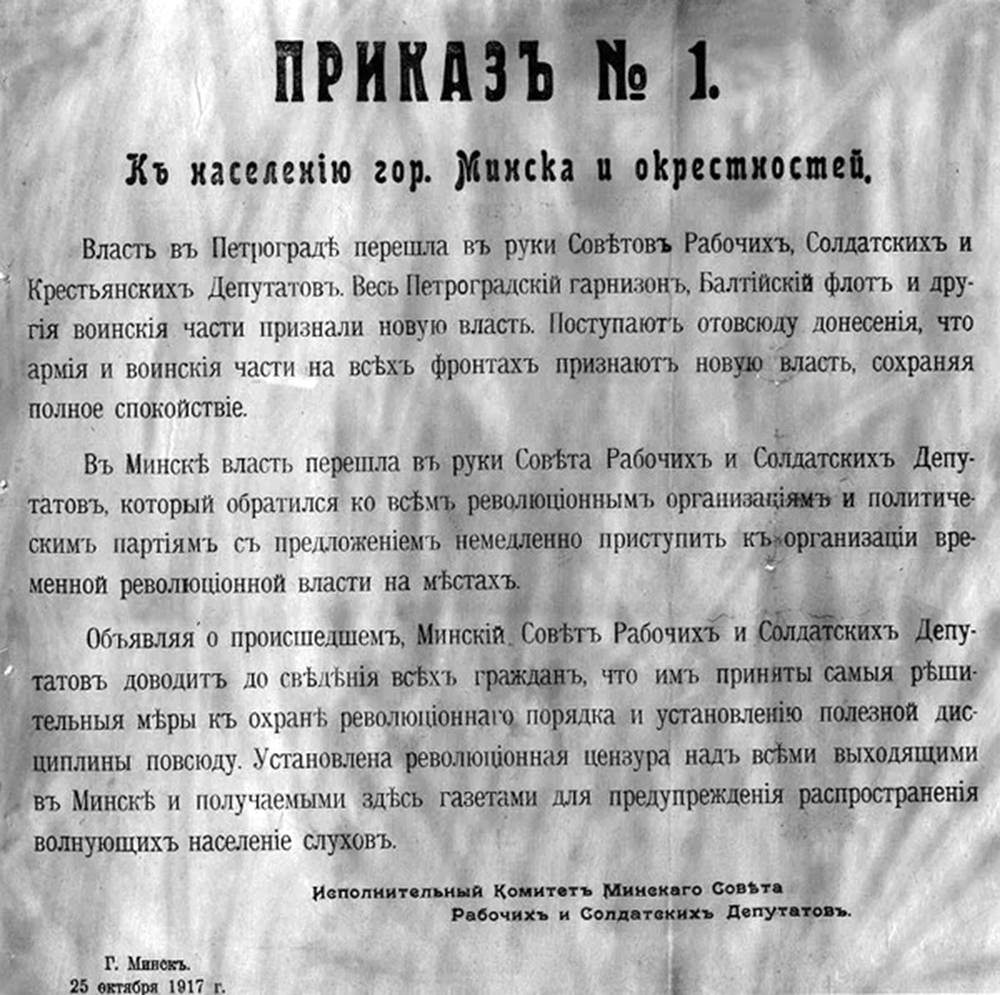

О победе вооруженного восстания пролетариата в Петрограде 25 октября 1917 года в Минск сообщили по телеграфу. В этот же день Минский Совет издал Приказ № 1 к населению города и окрестностей, в котором объявлялось, что власть перешла в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Эти листовки были расклеены повсеместно.

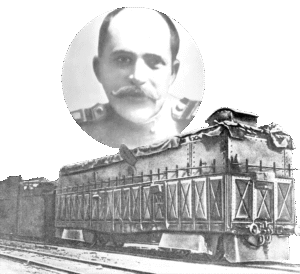

Вооруженные силы большевиков в городе состояли из сформированного Первого революционного полка имени Минского Совета, отрядов красногвардейцев и двух запасных пехотных полков. Тогда же был учрежден Военно-революционный комитет Западного фронта, взявший на себя инициативу по организации Советов на всей подконтрольной ему территории. Меньшевики, эсеры и бундовцы в ответ на это создали 27 октября Комитет спасения революции (Февральской) и потребовали передачи власти. Большевики, которых было большинство, ввели для подкрепления в город части 2-й Кавказской дивизии. И все же Минский Совет согласился на передачу власти, но с одним условием: войска Комитета не будут направлены в Москву и Петроград. В ночь на 29 октября Военно-революционный комитет 2-й армии Западного фронта, штаб которой располагался в Несвиже, принял решение снять с фронта и направить в помощь Минскому Совету три пехотных полка, бронемашины и бронепоезд. Им управлял паровозный машинист Василий Пролыгин (на фото), который тем самым вписал свое имя в историю революционного движения.

Вооруженные силы большевиков в городе состояли из сформированного Первого революционного полка имени Минского Совета, отрядов красногвардейцев и двух запасных пехотных полков. Тогда же был учрежден Военно-революционный комитет Западного фронта, взявший на себя инициативу по организации Советов на всей подконтрольной ему территории. Меньшевики, эсеры и бундовцы в ответ на это создали 27 октября Комитет спасения революции (Февральской) и потребовали передачи власти. Большевики, которых было большинство, ввели для подкрепления в город части 2-й Кавказской дивизии. И все же Минский Совет согласился на передачу власти, но с одним условием: войска Комитета не будут направлены в Москву и Петроград. В ночь на 29 октября Военно-революционный комитет 2-й армии Западного фронта, штаб которой располагался в Несвиже, принял решение снять с фронта и направить в помощь Минскому Совету три пехотных полка, бронемашины и бронепоезд. Им управлял паровозный машинист Василий Пролыгин (на фото), который тем самым вписал свое имя в историю революционного движения.

«Управлять буду сам!»

Солдат Василий Пролыгин был по жизни настоящим бойцом, смелым, отважным, с горящим сердцем. В годы войны он проявил исключительную храбрость и стал полным Георгиевским кавалером. У однополчан пользовался заслуженным авторитетом, к его мнению прислушивались и решения считали правильными. В те дни события развивались стремительно. Ночью 29 октября прапорщик Пролыгин направился из Несвижа на разъезд Хвоево, где стоял бронепоезд, чтобы мобилизовать бойцов на борьбу с контрреволюцией. Задачу он выполнил, преодолев многочисленные препятствия.

Об этом подробно рассказывает в своей книге «Историей обреченные» историк Степан Захарович Почанин. Более 30 лет он занимался сбором архивных документов и материалов. «На разъезде Хвоево Василий Пролыгин провел общее собрание с железнодорожниками. Почти все согласились отправиться на поддержку Минского Совета. Но командование бронепоезда пыталось оказать сопротивление. Помог поездной комитет, в итоге офицеров и машинистов арестовали. Встал вопрос: а кто же тогда поведет паровоз? «Управлять буду сам», – ответил Василий Пролыгин. Он с товарищами привел поезд и орудия в боевой порядок, пополнил запас снарядов, пулеметных лент, осмотрел паровоз и в 8 утра повел его на Минск… Шли медленно, опасаясь подрыва пути. На станции Негорелое навстречу вышла делегация минского «Комитета спасения». Она безуспешно пыталась «уговорить» солдат, но бронепоезд двинулся дальше. Тогда из Минска по приказу «Комитета спасения» отправили поезд с рабочими для разборки пути. По дороге, узнав, в чем дело, рабочие из представителей Минского Совета арестовали своих руководителей, а на станции Фаниполь, встретив возвращавшуюся делегацию комитета, арестовали и ее.

Обе попытки задержать бронепоезд провалились. Тогда председатель «Комитета спасения» меньшевик Колотухин вместе с офицером штаба Западного фронта Завадским помчались на автомобиле навстречу бронепоезду, чтобы взорвать мост через Птичь. Рабочие, заметившие дым на железнодорожном полотне, побежали к месту происшествия и обнаружили развороченные рельсы. Злоумышленники, бросив автомобиль и инструменты, кинулись в лес. Их замысел не удался: состав уже прошел».

В ночь на 2 ноября бронепоезд прибыл в Минск. По распоряжению Военно-революционного комитета он занял выгодную позицию в районе Либаво-Роменского вокзала. Центр города оказался в секторе его обстрела. Вскоре подоспели другие воинские подразделения, посланные с фронта на подавление контрреволюции. Соотношение сил изменилось. Никто не стрелял. Октябрьская революция в Минске свершилась.

19 – 21 ноября в здании Минского городского театра (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы) состоялся съезд Советов рабочих и солдатских делегатов Западной области, а 20 – 25 ноября — 2-й съезд делегатов армий Западного фронта. В этом же здании 2-3 февраля 1919 года прошел Первый Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на котором была принята первая Конституция Советской Беларуси. Об этом напоминает мемориальная доска, которая находится на здании театра со стороны Александровского сквера.

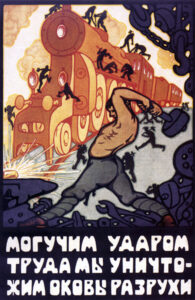

Революция вызвала хаос на железных дорогах. Время было очень сложное, но большинство железнодорожников, охваченных революционным настроем, трудились добросовестно, не жалея сил и энергии для вывода транспорта из состояния разрухи. На Белорусской магистрали началась работа по определению структуры и методов руководства, восстановлению и реконструкции. Железнодорожники старались обеспечить доставку грузов и людей, участвовали в строительстве новых участков, что было критически важно для экономики и обороны. Все эти процессы происходили на фоне начавшихся Гражданской войны и иностранной интервенции (1918 – 1920 гг.), которые также оказали значительное влияние на работу магистрали.

Революция вызвала хаос на железных дорогах. Время было очень сложное, но большинство железнодорожников, охваченных революционным настроем, трудились добросовестно, не жалея сил и энергии для вывода транспорта из состояния разрухи. На Белорусской магистрали началась работа по определению структуры и методов руководства, восстановлению и реконструкции. Железнодорожники старались обеспечить доставку грузов и людей, участвовали в строительстве новых участков, что было критически важно для экономики и обороны. Все эти процессы происходили на фоне начавшихся Гражданской войны и иностранной интервенции (1918 – 1920 гг.), которые также оказали значительное влияние на работу магистрали.

Татьяна РАБЕЦ