Воины возвращаются на Родину

Первый эшелон с демобилизованными воинами прибыл в Москву 21 июля 1945 года. Но сначала защитников Отечества встречали на белорусской земле. Города и вокзалы преображались: везде развешивали плакаты, организовывали митинги, люди приходили с цветами на перрон. Отраслевое издание 80 лет назад информировало об этом часто, ведь железнодорожники возвращались домой, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия войны и наладить работу на предприятиях.

Закон о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии был подписан 23 июня 1945 года. Возвращение фронтовиков проходило в шесть этапов. Те, кто попал в последнюю очередь, вернулись домой в 1948-м. Всего же были демобилизованы почти 8,5 млн человек, или около 75% состава армии на момент окончания войны. В первую очередь возвращались военные от 40 лет и старше.

Эшелоны с демобилизованными воинами шли один за другим. Перед работниками, связанными с движением поездов, стояла задача «заботливо и культурно встретить, достойно обслужить дорогих пассажиров – воинов героической Красной Армии». (№ 86 от 18.07.1945 г.)

Все вокзалы были приведены в порядок, украшены лозунгами и плакатами, портретами руководителей партии и правительства, маршалов Советского Союза. В узлах Гомель, Жлобин, Осиповичи и других к услугам демобилизованных подготовили помещения, продпункты, буфеты, где проезжающие фронтовики в любое время могли получить товары первой необходимости и горячую пищу.

В пассажирских поездах, курсирующих на участках Гомель – Минск, Гомель – Брест, Гомель – Бахмач и других, были специальные вагоны для перевозки демобилизованных воинов. Их хорошо оборудовали, содержали в чистоте и порядке.

Для обслуживания таких составов выделялись лучшие паровозные и кондукторские бригады, проводники-стахановцы. Газета «Железнодорожник Белоруссии» № 86 от 18 июля 1945-го писала: «На вокзале станции Гомель подготовили комнаты ожидания для офицеров, генералов и младших командиров, отвели отдельное помещение для читальни, где имелись книги и журналы, работало радио. В комнате имелись гармонь, гитара, балалайка, а также домино и шашки». Для лучшего обслуживания было установлено дежурство медперсонала и подготовлен санпропускник, который работал круглые сутки. В статье отмечалось, что «как только начнутся массовые перевозки, для демобилизованных воинов в железнодорожном клубе будут бесплатно демонстрироваться кинофильмы, проходить концерты. Коллектив художественной самодеятельности клуба готовит выступления на вокзале. Из актива обкома и горкома партии выделены специальные лекторы и докладчики. Они будут дежурить на вокзале, читать лекции для приехавших с фронта офицеров и солдат, проводить беседы. К услугам демобилизованных – стол справок по различным вопросам и юридическая консультация».

Советский историк Лев Пушкарев, который возвращался с фронта домой, так вспоминал эти дни: «…Прошли торжественные проводы демобилизованных, нас заново обмундировали, а затем погрузили в столь привычные нам грузовые теплушки, приспособленные к перевозке людей. Наш эшелон тронулся на Родину. Он шел от Ломжи в Польше и далее через Брест — Барановичи — Минск — Смоленск в Москву. Снова, как во время наступления, перед нами пробегали израненные войной белорусские земли; худые, бедно одетые люди выбегали к нашим вагонам, радовались нашему возвращению. Не спеша продвигался наш товарняк с плакатами и лозунгами». Пушкарев вспоминал, что на стенах вагонов было множество надписей, сделанных «мелом прямо по доскам или карандашом на полях плотно прибитых плакатов». Это люди из освобожденных городов и сел заходили на остановках в вагоны и оставляли на стенах короткие частушки и двустишия. «В них звучали слова радости и счастья, ожидания скорой встречи, надежды на долгую, счастливую мирную жизнь после войны».

А мирная жизнь уже вовсю налаживалась, хотя война с фашизмом принесла неисчислимые потери и разрушения.

В результате резко сократилась численность трудоспособного населения. Белорусские города лежали в руинах. Тысячи километров железных и шоссейных дорог оказались разрушены, многие железнодорожные узлы и мосты – взорваны, не действовали километры линий связи. Но уже к лету 1945 года в Беларуси были восстановлены более 10 тыс. км главных и станционных путей, все основные виды путевых хозяйственных служб, построены сотни железнодорожных мостов, большое количество депо. Предстояло освоить значительный объем капитального восстановления производственных предприятий, жилищного фонда, культурных и бытовых учреждений. И демобилизованные воины были готовы трудиться.

В соответствии с законом, демобилизованным полагались финансовые выплаты. Рядовому составу всех родов войск и служб – по годовому окладу за каждый год службы; рядовому составу спецчастей и подразделений, сержантам – полугодовой оклад за каждый год службы. Выплаты офицерскому составу за один год – двухмесячный оклад, за 4 года – пятимесячный.

Также местные власти должны были «в течение месяца со дня прибытия демобилизованных воинов по месту жительства предоставить им работу с учетом приобретенного опыта и специальности в Красной Армии, а также обеспечить жилой площадью и топливом». Существенную помощь вернувшимся воинам также должны были оказывать руководители колхозов и совхозов.

В районах, пострадавших от немецкой оккупации, следовало «отводить демобилизованным и нуждающимся в постройке или ремонте дома лесосечный фонд для заготовки строительного леса бесплатно». Всесоюзный банк финансирования коммунального и жилищного строительства (ЦЕКОМБАНК) обязали выдавать вернувшимся фронтовикам «ссуды на строительство и восстановления жилья в районах, пострадавших от немецкой оккупации, в сумме от 5 до 10 тыс. рублей со сроком погашения ссуды от 5 до 10 лет». (№ 86 от 18.07.1945 г.)

Тысячи железнодорожников с оружием в руках сражались в рядах действующей армии, в партизанских отрядах, проявили безмерное мужество и героизм. Тем, кому посчастливилось вернуться домой, предстояло уже «воевать» с разрухой. На трудовом фронте были свои герои. Назовем некоторые имена.

Тысячи железнодорожников с оружием в руках сражались в рядах действующей армии, в партизанских отрядах, проявили безмерное мужество и героизм. Тем, кому посчастливилось вернуться домой, предстояло уже «воевать» с разрухой. На трудовом фронте были свои герои. Назовем некоторые имена.

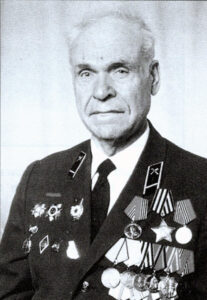

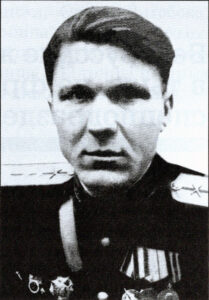

Активный участник восстановления и укрепления хозяйства дороги, бывший ревизор-инструктор финансовой службы БЖД Георгий Илларионович Андреев. Он прошел всю войну, освобождал Витебск и Полоцк, принимал участие в параде Победы в Москве. За мужество и героизм награжден орденами Отечественной войны и Славы III степени, боевыми медалями.

Кавалер орденов Славы трех степеней Илья Платонович Янченко, который служил в разведподразделении, взял в плен 54 «языка», работал после Победы мостовым обходчиком дистанции пути, был лучшим бригадиром пути в депо станции Витебск. Награжден орденами, двумя медалями «За отвагу» и другими.

Кавалер орденов Славы трех степеней Илья Платонович Янченко, который служил в разведподразделении, взял в плен 54 «языка», работал после Победы мостовым обходчиком дистанции пути, был лучшим бригадиром пути в депо станции Витебск. Награжден орденами, двумя медалями «За отвагу» и другими.

Вписано в историю имя почетного железнодорожника, бывшего машиниста тепловоза 1-го класса витебчанина Петра Устиновича Смолякова. После войны он более 30-ти лет трудился на БЖД, увлекался скульптурой. Работы фронтовика хранятся в Витебском и других музеях.

Вписано в историю имя почетного железнодорожника, бывшего машиниста тепловоза 1-го класса витебчанина Петра Устиновича Смолякова. После войны он более 30-ти лет трудился на БЖД, увлекался скульптурой. Работы фронтовика хранятся в Витебском и других музеях.

В мирное время секретарем парт-организации Минского локомотивного депо был Анатолий Евгеньевич Андреев. Занимал должность министра автомобильного транспорта СССР, возглавлял ветеранскую организацию Беларуси. За трудовую доблесть награжден двумя орденами Ленина и звездой Героя Социалистического Труда. К слову, в годы войны бывший машинист Оршанского депо руководил диверсионной группой, вместе с Константином Заслоновым создавал партизанский отряд и до Победы воевал с врагом.

В мирное время секретарем парт-организации Минского локомотивного депо был Анатолий Евгеньевич Андреев. Занимал должность министра автомобильного транспорта СССР, возглавлял ветеранскую организацию Беларуси. За трудовую доблесть награжден двумя орденами Ленина и звездой Героя Социалистического Труда. К слову, в годы войны бывший машинист Оршанского депо руководил диверсионной группой, вместе с Константином Заслоновым создавал партизанский отряд и до Победы воевал с врагом.

Отважно водила составы к прифронтовым дорогам машинист паровоза Елена Мироновна Чухнюк. В 24 года она стала почетным железнодорожником, а в 26 – Героем Социалистического Труда. После Победы Елена Мироновна много лет работала в Министерстве путей сообщения. К 90-летию ее имя было присвоено одному из дизель-поездов Гомельского отделения БЖД.

Отважно водила составы к прифронтовым дорогам машинист паровоза Елена Мироновна Чухнюк. В 24 года она стала почетным железнодорожником, а в 26 – Героем Социалистического Труда. После Победы Елена Мироновна много лет работала в Министерстве путей сообщения. К 90-летию ее имя было присвоено одному из дизель-поездов Гомельского отделения БЖД.

В рядах доблестных железнодорожников, которым присвоено звание Героя Социалистического Труда, также начальник колонны № 3 Николай Акимович Макаров, машинисты Василий Иванович Мурзич, Константин Никифорович Мышастый, Александр Алексеевич Янковский, поездной вагонный мастер Афанасий Васильевич Глебов.

Все эти люди – гордость Белорусской магистрали, ее славная история. Они стали почетными гражданами различных городов, их имена носят предприятия и школы, улицы и различные объекты. В честь их ратных подвигов установлены обелиски и мемориальные доски, открыты музеи, учреждены премии и призы. И их обязательно вспомнят на День железнодорожника, который традиционно отметят в первое воскресенье августа.

Татьяна РАБЕЦ