1945 год: с фронта – за парту

Для учеников старших классов сельских школ, учащихся училищ и техникумов учебный год в 1945 году начался в октябре. Это было связано с тем, что молодежь максимально задействовали в уборочной страде. Со второй четверти в учебные заведения начали возвращаться учителя-фронтовики. Привыкшие к дисциплине и армейскому порядку, с орденами и медалями на груди, они сразу стали примером для учеников, настоящими героями!

В октябре 1945-го завершился основной этап демобилизации из Красной армии. Во вторую волну домой возвращали бойцов 1906 – 1915 годов рождения. В нее включили всех женщин, студентов, специалистов сельскохозяйственных профессий, а также тех, кто работал до призыва в армию преподавателями. Осенью победного года в Беларуси распахнули свои двери свыше 10 тыс. школ, причем 4 тыс. зданий отстроили практически заново, и около полутора миллионов детей сели за парты. В то время начальные классы принимали детей до 15 лет, а в первый и второй классы – до 11-ти.

Ремонтом и восстановлением учебных заведений занимались строители, военнослужащие, педагоги и родители учеников. Дружины из старшеклассников также трудились в лесу на заготовках, чтобы обеспечить школы дровами на зиму. Остро ощущалась нехватка ученических принадлежностей, тетрадей, книг. И люди старались помочь всем, чем могли. Так, комсомольцы Минска в сентябре 1945 года собрали более 600 наборов для первоклассников, оставшихся без родителей. Причем тетради и альбомы молодые люди сшивали своими руками из всех пригодных чистых листов бумаги. Катастрофически не хватало и педагогов. Той осенью в школы Беларуси вернулись всего лишь 155 педагогов-фронтовиков. Главной кузницей кадров тогда стали двухгодичные учительские институты. В первую мирную пятилетку они подготовили около 5 тыс. учителей, из которых каждый пятый стал вести уроки истории.

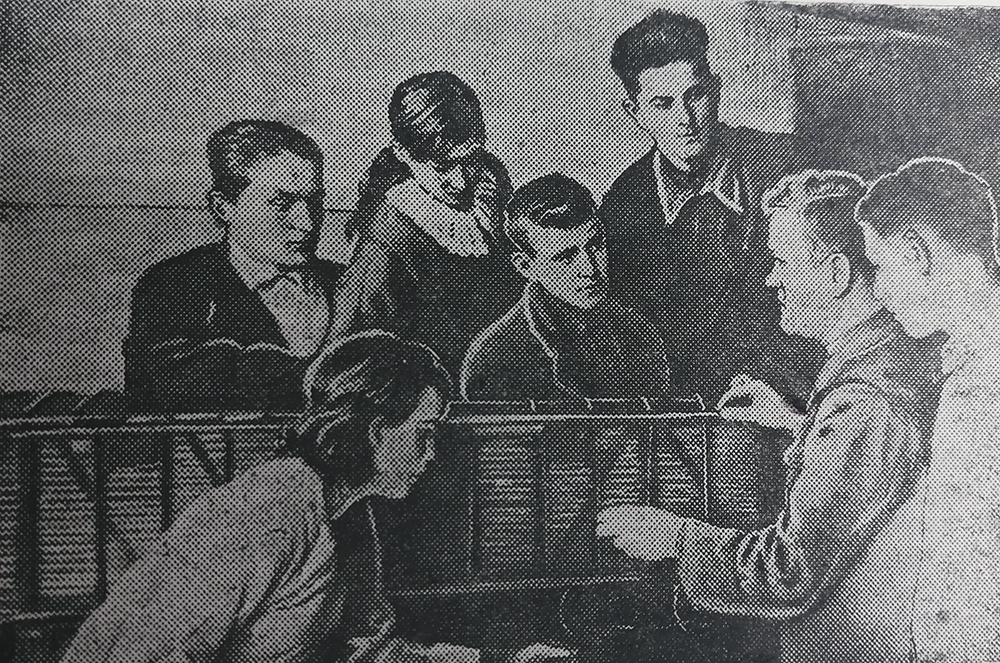

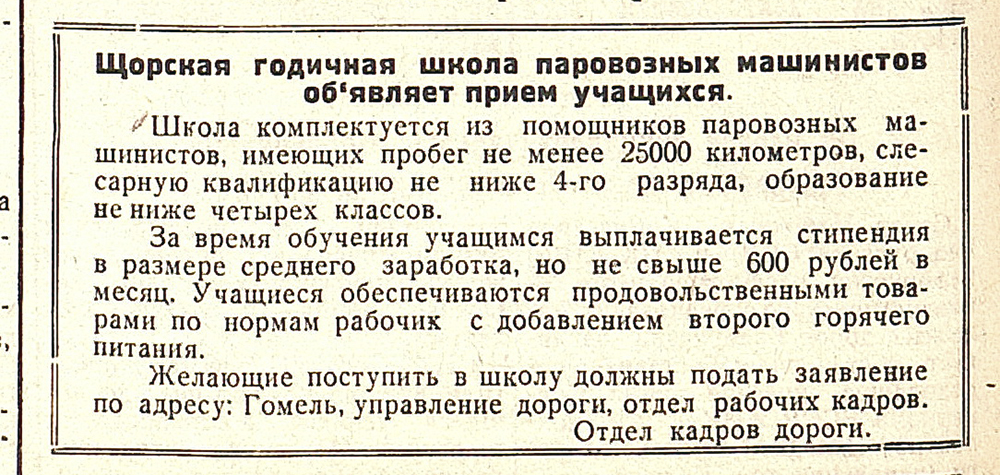

Подготовка железнодорожников в 1945 году осуществлялась в Беларуси в основном через систему профессионально-технических учебных заведений, техникумов и отраслевых курсов, а также через повышение квалификации действующих сотрудников на производстве и в учебных центрах. Потребность в квалифицированных кадрах для ремонта и эксплуатации была очень высока. В ПТУ обучали по рабочим специальностям: слесарь, машинист, электромонтер и другие. Учебные заведения среднего звена выпускали техников и инженеров для различных направлений железнодорожного транспорта. Учебные центры готовили машинистов, проводников, стрелочников, диспетчеров и других специалистов. Во время практики они трудились на реальных участках магистрали, оттачивали практические навыки по ремонту, эксплуатации подвижного состава и восстановлению путей, чтобы наряду с другими обеспечивать бесперебойное функционирование транспорта и безопасность движения.

Инструктор школы ФЗУ Гомельского вагоноремонтного завода тов. И. И. Сипович объясняет ученикам устройство товарного вагона

Параллельно к подготовке кадров для транспортной отрасли подключались открывающиеся школы фабрично-заводского обучения (№ 8 в Калинковичах, № 41 в Волковыске, № 44 в Гродно и другие). По-прежнему лидером оставалась школа № 25 в Минске. В Борисове функционировала 27-я, созданная на базе 5-го участка УСВР Западной магистрали. Во всех отделениях и на предприятиях были созданы комсомольско-молодежные бригады, колонны особого резерва Министерства путей сообщения, единые комсомольско-молодежные смены, спецбригады по восстановлению железнодорожных объектов во внеурочное время.

К слову, в Гомельском техникуме железнодорожного транспорта (сейчас Гомельский колледж – филиал БелГУТа) занятия начались еще в декабре 1943-го вскоре после освобождения города. Преподаватели и учащиеся в первые дни Великой Отечественной войны вступили во 2-й батальон полка народного ополчения, который сформировали на базе этого учебного заведения. Многие не вернулись с поля боя. Так, в августе 1941 года, защищая родной Гомель, героически погиб директор техникума Николай Николаевич Кунцевич (на фото второй справа).

К слову, в Гомельском техникуме железнодорожного транспорта (сейчас Гомельский колледж – филиал БелГУТа) занятия начались еще в декабре 1943-го вскоре после освобождения города. Преподаватели и учащиеся в первые дни Великой Отечественной войны вступили во 2-й батальон полка народного ополчения, который сформировали на базе этого учебного заведения. Многие не вернулись с поля боя. Так, в августе 1941 года, защищая родной Гомель, героически погиб директор техникума Николай Николаевич Кунцевич (на фото второй справа).

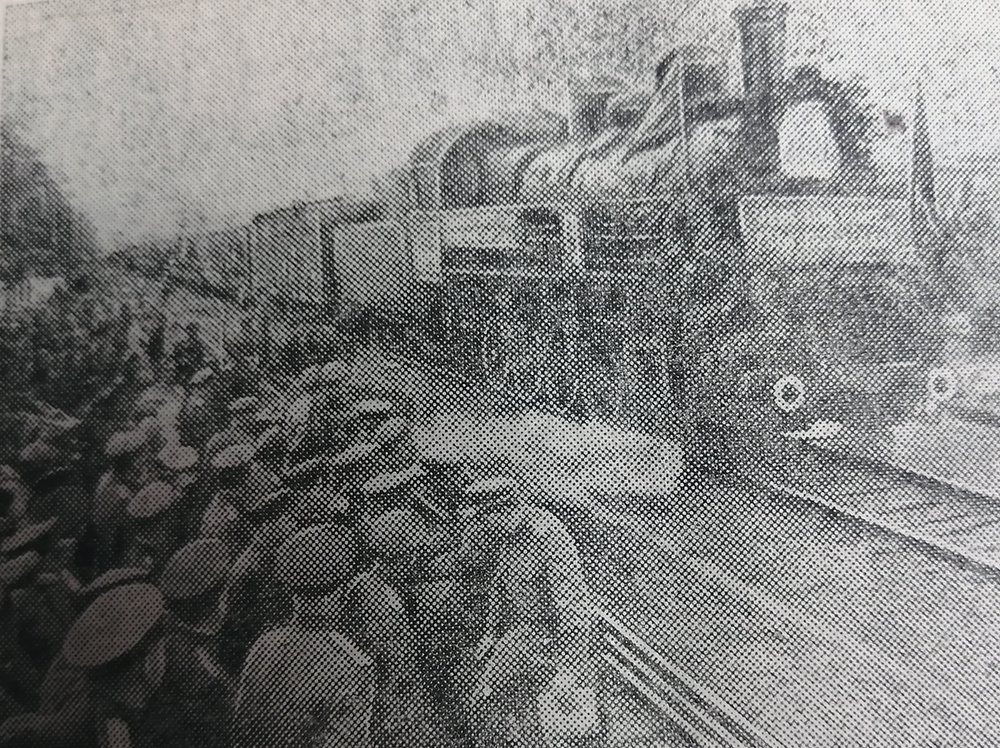

В годы оккупации преподаватели и учащиеся сражались в подполье, партизанских отрядах, на всех фронтах войны. Выпускницей этого техникума была знаменитая железнодорожница Елена Мироновна Чухнюк (на фото) – машинист паровоза депо Гомель, которой в 1943 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В годы оккупации преподаватели и учащиеся сражались в подполье, партизанских отрядах, на всех фронтах войны. Выпускницей этого техникума была знаменитая железнодорожница Елена Мироновна Чухнюк (на фото) – машинист паровоза депо Гомель, которой в 1943 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

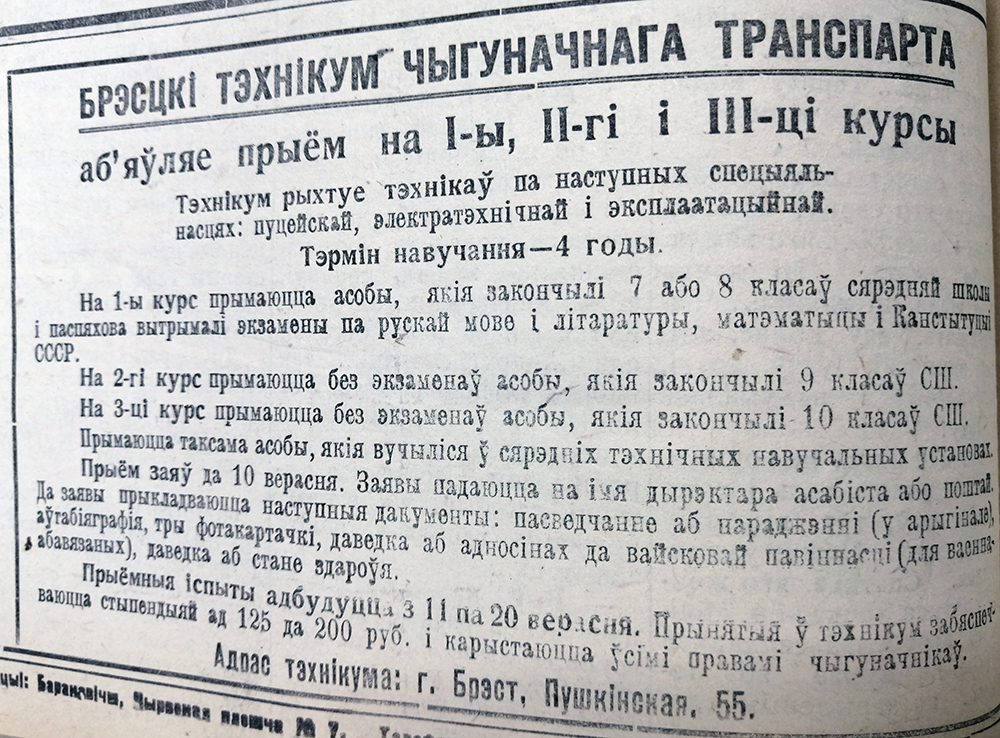

Активно продолжался учебный процесс в Брестском техникуме железнодорожного транспорта (сейчас Брестский колледж – филиал БелГУТа), который возобновил работу еще в сентябре 1944-го. Среди учащихся этих лет было много бывших партизан и подпольщиков. Это Николай Владимирович Голуб, Николай Иванович Белобровик и другие. По мере учебы здесь заново создавали разрушенную во время войны материально-техническую базу. Сами учащиеся делали учебную мебель, тушью на фанере чертили схемы стрелочных переводов. На свалках металлолома собирали подшипники, зубчатые колеса, болты, винты и другие детали. Кое-что привозили с технологической практики. Позднее с оборудованием кабинетов техникуму помогали предприятия Брестского узла и другие.

И в 1946 году здесь состоялся первый выпуск 26 техников-путейцев. Директором с 1940-го по 1963 год здесь был Николай Васильевич Губенко. Учебное заведение готовило эксплуатационников и путейцев, техников СЦБ и связи – специалистов, в которых остро нуждалась страна. Трое первых выпускников, получивших дипломы с отличием (Борис Куров, Михаил Федорук и Алексей Тушкевич), окончили вузы и стали преподавателями в родном техникуме, отдавая свой богатый опыт и знания учащимся. В годы войны вел в Бресте подпольную работу Михаил Григорук, затем сражался с врагом в партизанской бригаде имени Сталина.

И в 1946 году здесь состоялся первый выпуск 26 техников-путейцев. Директором с 1940-го по 1963 год здесь был Николай Васильевич Губенко. Учебное заведение готовило эксплуатационников и путейцев, техников СЦБ и связи – специалистов, в которых остро нуждалась страна. Трое первых выпускников, получивших дипломы с отличием (Борис Куров, Михаил Федорук и Алексей Тушкевич), окончили вузы и стали преподавателями в родном техникуме, отдавая свой богатый опыт и знания учащимся. В годы войны вел в Бресте подпольную работу Михаил Григорук, затем сражался с врагом в партизанской бригаде имени Сталина.

В 1944-м он продолжил прерванную учебу в Брестском техникуме и после получения диплома работал бригадиром, мостовым мастером, затем инженером, заместителем начальника и начальником Барановичской дистанции пути. Михаил Васильевич стал дважды почетным железнодорожником.

Фабрично-заводское училище железнодорожников (ныне Минский государственный колледж железнодорожного транспорта имени Е. П. Юшкевича) в послевоенные годы базировалось в двухэтажном здании на улице Железнодорожной, напротив Минского вагоноремонтного завода имени А. Ф. Мясникова. Учеба длилась два года. После занятий учащиеся и мастера производственного обучения выходили на работы по восстановлению города.

Фабрично-заводское училище железнодорожников (ныне Минский государственный колледж железнодорожного транспорта имени Е. П. Юшкевича) в послевоенные годы базировалось в двухэтажном здании на улице Железнодорожной, напротив Минского вагоноремонтного завода имени А. Ф. Мясникова. Учеба длилась два года. После занятий учащиеся и мастера производственного обучения выходили на работы по восстановлению города.

Коллективы отраслевых учебных заведений работали в сложных условиях, но они в кратчайшие сроки выполнили поставленные перед ними задачи, наладили учебный процесс, оборудовали классы, лаборатории, кабинеты и начали выпуск высококвалифицированных специалистов. Педагоги, передавая знания и опыт учащимся, закладывали основу будущего динамичного восстановления страны после разрушительной войны. Этот вклад был бесценен.

Татьяна РАБЕЦ